94-00 : «Crépuscule sous la pluie »

Les deux années précédentes ont vu la naissance des albums les plus ambitieux de l’histoire du genre. L’arbre fusionnesque s’étoile en plusieurs branches prometteuses et robustes… dont bien peu, malheureusement, donneront de véritables fruits. En effet, si

Faith No More,

FFF,

Fishbone viennent d’ouvrir quelques voies inédites, exigeantes et mystérieuses, c’est dans la porte enfoncée par

Rage Against The Machine que tous les groupes choisiront de s’engouffrer, à commencer par l’Europe et le bronx New-Yorkais.

Curieusement, tant que la fusion restait une histoire stylistique, avec des enjeux purement musicaux, la France avait plutôt tendance à la jouer profil bas –

FFF demeurant l’exception plus que la règle (et quelle exception !). Mais dès que le grand frère

RATM a montré qu’on pouvait tailler dans le revendicatif, et ouvrir sa gueule sur tout ce qui bougeait, la scène hexagonale s’est tout de suite retrouvée dans ses petits souliers. La France, bande de ronchons devant l’éternel ? Mauvais musiciens se rattrapant par une plume acerbe et une gueule grande comme ça ? Ou simples héritiers de la chanson à texte, en plus « enRagée » ?

Peu importe : à l’heure où Kurt Cobain se tire une balle dans la tête, c’est une véritable fournée de « pas contents » qui déboule sur les ondes françaises, à l’aise dans leurs cheveux ras et leurs pantalons de skate.

Lofofora : pas finaud-finaud, mais efficace.

|

Ainsi,

Lofofora revendique ;

No One Is Innocent balance ;

Oneyed Jack dénonce...

Le premier pratique un punk au tempo ralenti, abâtardi par un phrasé rap et quelques scratchs occasionnels (en témoigne le single "

Holiday In France", tiré de l’

album éponyme(95)).

Les seconds œuvrent dans le «

Rage Against The Machine meets Bertrand Cantat », comme en atteste leur unique hit

La Peau. (La suite du

premier album, sorti en 94, n’est pas dégueu non plus… même s’il souffre de quelques longueurs.)

Quant aux troisièmes, les moins connus du lot, ils sont les plus affiliables à la mouvance rap.

Dans tous les cas, le vocabulaire s’est considérablement restreint ; la belle fusion tutti-frutti s’est faite bicolore, et plus dans des gris-kaki que sur les vanille-fraise du début… Fun Radio se dégotte même un groupe de fusion efficace et inoffensif,

Silmarils, dont le

premier album (95) est lancé en grande pompe sur toutes les ondes (on ira jusqu'à voir le chanteur chez Jean-Luc Delarue...). "

Cours Vite" demeure malgré tout un single assez honorable, et le reste de l’album se laisse écouter sans déplaisir, même s’il sent légèrement le MacDo par endroits.

Même topo dans le reste de l’Europe, où les Suédois de

Clawfinger ont pris tout le monde d’avance, en 93, avec la fusion industrialisée de

Deaf Dumb & Blind. Ils enfonceront le clou sur le très bon

Use Your Brain de 95, dont le single "

Pin Me Down" préfigure de façon évidente le son d’un petit groupe qui fera doucement parler de lui : Rammstein.

Les Allemands, puisqu’on en parle, s’en tirent un peu moins brillamment, et lancent dans les bacs les patauds

H-Blockx, suivis par les non-moins patauds

Guano Apes. Aucune ambition, aucun intérêt : à l’Est, rien de nouveau.

Au Nord, c’est heureusement un autre tableau : la Finlande ressort de son chapeau un

Waltari plus déjanté que jamais, qui ose l’hybride eurodance/métal sur

So Fine ! (94) (Cliquez, ça vaut le détour !) Quant aux « bataves » d’

Urban Dance Squad, leur discographie reste un modèle d’évolution intelligente avec son époque : lâché par leur DJ dès 93, le groupe radicalise le propos sur

Personna Non Grata. Il décroche un semi-hit avec l’abrasif "

Demagogue", dont l’irrésistible riff funky est à graver parmi les perles du métaul. Les autres titres de l’album sont à l’avenant : moins colorés, plus en colère, mais tout aussi percutants.

Urban Dance Squad : une valeur sûre en live |

Cependant, de l’autre côté de l’Atlantique, les choses évoluent en miroir. La scène rap et la scène punk, de nouveau rapprochées par leurs enfants fusionneux, se remettent à flirter. Ainsi, les

Beastie Boys se délestent de

Ill Communication, et du célèbre "

Sabotage", au clip hilarant.

(He)Pe naît discrètement en Californie. Les gangsta-rappeurs de

Boo-Yaa TRIBE incluent des guitares sur leurs CD

Doomsday (94) et

Occupation Hazardous (95), en attendant leur duo avec

Faith No More sur la B.O du film Judement Night.

Sublime, électrons libres et précurseurs californiens, mixent leur punk mélancolique à du ska-reggae « west coast » - mais la reconnaissance sera (malheureusement) pour plus tard… voire pour « trop tard ».

A New-York, le hardcore s’est emparé du phrasé rap sans se poser de question, au point que l’étiquette hardcore sera par la suite (et maladroitement) décalquée sur nombre de groupes de crossover gentillets. L’heure de la fusion « urbaine » a sonné : c’est la naissance des brutes

Downset, des branleurs

Shootyz-Groove, des médiocres

Body Count, ou des sympathiques

Dog Eat Dog, qui sauvent leurs compos bon enfant par un usage intelligent du saxophone.

Downset et Dog Eat Dog : deux faces bien différentes de la fusion “hardcore” new-yorkaise |

Pendant que les choses suivent leur pente naturelle, et que la fusion s’achemine doucement vers une radicalisation et un appauvrissement du son, le monde ne s’arrête pas de tourner ; et, en 94, deux nouveaux éléments viennent s’ajouter à l'équation.

Le premier, et le plus important, ne fait à l’époque qu’assez peu parler de lui : c’est l’apparition du néo-métal avec le premier album de

Korn. On pourrait voir cette musique comme le dernier stade de la dégénérescence entre le grunge (l’accordage est encore plus grave, il devient plus bas que terre avec les grattes à 7 cordes et la basse à 5) et la fusion (

groove omniprésent, imagerie torturée très inspirée du premier

Mr Bungle, du propre aveu des deux gratteux). Pourtant, au lieu d’être une «

fin de race », cet album à la production âpre va bientôt marquer le début d’une ère nouvelle, et changer radicalement la face du métal.

Mais chut : nous y reviendrons plus tard… Pour l’heure,

Korn est juste une curiosité pour gentils perturbés, un bon album de métal, salué par la critique, mais noyé sous les

Far Beyond Driven,

Chaos A.D. et autres

Burn My Eyes qui sortent la même année.

Korn est né d’un obscur groupe de fusion bien naze qui s’appelait L.A.P.D. |

Le second élément, c’est bien sûr la marche grandissante des musiques électroniques. Le DJ, cet animal étrange, n’est pas qu’un frotteur de scratch ou un balanceur de samples : il montre également qu’il peut tresser des textures, créer des boucles, remplir l’espace à lui tout seul… Les suédois de

Clawfinger, on l’a dit, comprennent le truc avant tout le monde (même si le travail électronique reste un peu timide sur leurs premiers efforts.) On navigue pas loin de l’indus, qui a pointé le bout de ses hauts fourneux avec Ministryet la déferlante

Nine Inch Nails (

The Downward Spiral, 93). En France,

Oneyed Jack, et surtout

Mass Hysteria, vont forger une fusion très électronisée, aspergeant leurs boucles samplées de riffs métaul et de voix syncopées.

L’Angleterre, encore plus à la masse que la France niveau « fusion », va enfin sauter sur l’occasion pour sortir deux formation éphémères de sa manche. La première et la plus importante est bien sûr

Senser, qui bouleverse son monde avec le copieux

Stacked Up sorti en 94. Le collectif

Senser(qui rassemble une chanteuse, un chanteur, un DJ et un producteur en plus de la formation classique basse-gratte-batterie) redonne un peu de couleurs au genre, en ratissant plus que large : si le débit-mitraillette de l’inarrêtable Heitham Al-Sayed est clairement rap, si les grattes rugissent dans un registre très «

métal » , l’album se montre incroyablement divers dans ses ambiances et ses textures, alternant des passages electro, ambiant, voire dance ( !) avec des structures tantôt punk, trash, pop, reggae – le tout aéré par les interventions cristallines de la belle Kersten Haigh. Un vrai «

melting-potes » (comme le titre Hard’N’Heavy) dont l’audace et la forme arrivent à faire sursauter une scène en voie de blasification.

Senser, groupe bicéphale. |

Moins essentiels, car n’ayant jamais réussi clairement à pondre leur chef d’œuvre, les british de

Dub War osent – comme leur nom l’indique – mélanger du dub (grosso modo : du reggae-electro) à leur métal. Un cocktail sympatoche, un peu grevé par des musiciens transparents, mais reboosté haut la main par les vocalises de Benji le barjot, blackos versatile et multicarte, «

bête de gosier » qui ravage des compos comme "

Gorrit" ou "

Strike It".

Dubwar, et son phénoménal Benji. |

L’aurore du bidouillage électronique se lève sur le monde du rock alternatif. Bientôt, rares seront les groupes à ne pas inclure de samples et de zigouigouis dans les trous de leur musique. Les

Faith No More, toujours en avance sur leur temps, ont quant à eux déjà tourné la page : malgré le départ du gratteux Big Jim Martin, c’est pourtant leur album le plus rock, le plus colérique, qu’ils déchargent en 95 :

King For A Day… Fool For A Lifetime.

La fusion s’éloigne ; le synthétique et glacial

Angel Dust ne donnera pas de descendance. Non,

King For A Day est un album « chaud », une œuvre qui prend le mot "fusion" dans son sens le plus large. Mais s'agit-il encore de fusion ? A bien y regarder, on a plus affaire à une collection de chansons, certes d’un éclectisme inouï, mais zappant d’un style à l’autre au lieu de les mélanger. On explorera donc cette fois la violence du métaul ("

Cuckoo For Caca"), la noirceur vénéneuse de la soul ("

Evidence"), les mièvreries ironiques du crooner ou du gospel, sans compter la rage du punk, avec le single que sort le groupe et qui ne lui ressemble pas : "

Digging The Grave". Malgré sa structure éclatée, lesongwriting reste à son top sur chacun des 14 titres. Un album essentiel et séminal, donc, que Josh Homme continuera de qualifier, quinze ans plus tard, de « magique ».

Les temps changent… Faith No More aussi. |

De leur côté, les

Red Hot refont enfin surface, épaulés par – signe des temps – le guitariste des alternos

Jane’s Addiction : Dave Navarro. Le résultat déçoit les fans mais comble les radios :

One Hot Minute, sorti en 95, livre une nouvelle fournée de tubes immémoriaux : "Aeroplane", "My Friends", "Coffee Shop"… Oui, la dette de la Fête de la Musique est lourde envers les quatre californiens. Pour le reste, le son se fait plus chaud, plus rock, mais aussi plus tourmenté que sur les albums précédents ; et, si cette « noirceur » (tout est relatif) fait froncer le sourcil aux fans premiers des slappeurs fous, elle donne naissance à quelques uns de leurs plus solides moments de musique, "

Warped" en tête.

Les Red Hot brillent en 95… mais pas pour tout le monde. |

Nous voilà en 95. Eblouis par le premier

Korn et le son qu’il leur a façonné, les mecs de

Sepultura débauchent Ross Robinson pour mixer leur album

Roots. Il se produit alors une détente en deux temps : l’album fait bien sûr le triomphe qu’on connaît ; mais, avec ses guests, sa prod’ crue et ses riffs simplifiés, il fait directement la courte échelle au deuxième

Korn,

Life Is Peachy, qui sort à peine une année plus tard. Le triomphe est alors immédiat, éclatant, inquiétant :

Roots est enterré, le reste du métal has-been, les fusionneux fous-fous dépassés dans la bizarrerie, les grungeos à l’agonie pulvérisés sur l’échelle du mal-être. C’est la fin d’une époque, l’avènement d’un vocabulaire et, pour la majorité des groupes de « fioujeune », le début d’une bérésina généralisée.

Korn passe le paysage du métal au napalm en 96. |

A cette époque,

Living Colour s’est déjà séparé.

Fishbone a déjà perdu son guitariste et son claviériste historique (la moitié des compositeurs, et non des moindres). Bon an, mal an, il sort tout de même

ChimChim’s Badass Revenge en 95 : mais c’est un album un peu vide, fait de bric et de broc et qui, tâchant de faire « contre mauvaise fortune bon cœur », ressemble au sourire d’un clown édenté. La critique reste tiède : en perdant son batteur puis son deuxième guitariste, le groupe (réduit à trois personnes) s’enfonce dans un marasme inextricable.

L’agonie des

Spyz est encore plus poignante : après le fiasco de leur meilleur album, le groupe tente un sursaut désespéré : ils reforment le line-up originel, rappellent leur trou-du-cul de chanteur, et sortent le bien-nommé

Temporarily Disconnected en Europe, seule partie du monde à ne pas (trop) les bouder. L’album marque une nette régression (notamment le retour aux compos bordéliques et aux vocaux tous azimuts), même si, avec sa production fine comme une pâte feuilletée, il comporte quelques unes des meilleures chansons du groupe (je considère "Why" comme l’un des morceaux de fusion les plus aboutis qui existent).

Mais on ne se refait pas : le chanteur se tire une nouvelle fois, le batteur le suit une nouvelle fois, et tout retombe à l’eau.

La bête, cependant, n’est pas tout à fait morte : le gratteux Jimi Hazel s’empare du micro et enregistre

6 sous forme de trio. Contre toute attente, c’est un album énorme et monstrueux, le quasi-équivalent du

Strength In Numbers de 92 : Hazel ne se contente pas de faire la rustine – il chante bien, voire excellemment bien, avec un max de soul et d’émotion dans son timbre (un extrait

ici, avec Doug Pinnick sur le deuxième couplet). Las ! Après avoir sorti le même album légèrement remanié aux Etats-Unis, et avoir reçu la même indifférence polie, le groupe finit par jeter l’éponge en 96.

Les

Bad Brains ont également reformé leur line-up originel en 95 pour

Gods Of Love ; mais leur carrière s’arrête en queue de poisson après quelques concerts particulièrement fracassés.

Le chanteur de

Sublime meurt d’une overdose d’héroïne en 96, quelques semaines seulement avant la sortie de leur premier album.

Les trasheux de

Mordred ont quant à eux tenté le grand saut : ils ont lâché leur chanteur de seconde zone pour le plus solide et viril Paul Kimbal, « vrai » chanteur au timbre rugissant. Hélas ! Le groupe a changé de pont trop tard : leur

Next Room, qui sort en 95, est certes plus « pro », plus écoutable, avec un chanteur qui fait plaisir à entendre ; mais les compos ont perdu leur fraîcheur, leur ingéniosité des débuts. On se retrouve avec un métal alternatif vaguement scratché, d’honnête facture, mais dont aucune chanson ne marque les esprits. Le groupe splittera dans l’année.

King’s X

King’s X, de son côté, a depuis longtemps mis fin à la « tétralogie magique » des débuts : le groupe a connu son pic de succès avec le très noir et très grunge

Dogman de 94 (Brendon « grunge » O’Brien est aux manettes, on ne peut plus vraiment parler de fusion)… Après quoi, et malgré un merveilleux

Ear Candy sorti en 96, le groupe est lâché par sa maison de disque, et rejoint le semi-anonymat de tous les groupes dits « cultes ».

Senser

Senser splitte en deux entités distinctes : mais ni la fusion cérébrale de

Lodestar (malgré l’ahurissant single "Another Day", et un album à-demi rempli de chefs d’œuvre), ni l’orientation plus trip-hop ambiant du

Senser deuxième mouture (

Asylum, 98, avec seulement Kersten au chant) ne parviennent à convaincre : double-split la même année, sans faire aucune vague.

Urban Dance Squad se fend de

Planet Ultra en 96, puis, rejoint par le DJ d’origine, d’un album assez synthétique et planant :

Artantica (99). Après quoi, le gratteux Tres Manos jettera l’éponge en l’an 2000, sans que la nouvelle émeuve grand monde…

Dubwar tente le grand schelem… mais l’ambitieux

Wrong Side Of The Beautiful (97), s’il est plus consistant, souffre d’une légère carence au rayon de la compo qui tue. Split.

A l’image de

Dubwar ou

Senser, le peu de formations qui tentent l’aventure « fusion » à cette période est immédiatement fauché : remember

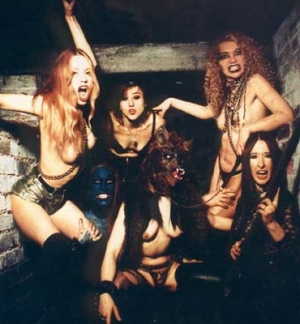

Rockbitch, le sulfureux groupe qui fit les grandes pages de l’époque ?

Tout le monde se souvient des nibards à l’air, du trip « sexe & messe païenne » de cette communauté libertine en vadrouille… sans parler du poste inédit de « salope de scène » (occupé avec brio par Lucy), des cunni lingus live sur la gratteuse en plein solo, du vagitron (instrument de musique original répondant à la profondeur de pénétration), ou encore du « golden condom » jeté en pleine foule, histoire pêcher l’heureux élu (l’homme ou la femme gagnait un ticket pour baiser avec le groupe en coulisses). Mais tous ces bons souvenirs ont un peu masqué le fait que

Rockbitch proposait sur

Motor Driven Bimbo (99) une fusion ma foi fort bien gaulée, mélange de

The Real Thing (FNM) et de

Skunk Anansie, avec une bassiste-héroïne farfouillant le slap et la fretless, à l’instar d’un Les Claypool. (Le groupe, dont le cirque sexuel itinérant finira par être censuré un peu partout, rendra son tablier de guerre lasse quelques années plus tard.)

Primus, parlons-en : le trio sort son

Tales From the Punchbowl en 95 – album extravaguant, riche et barré, dont sera extraite la scandaleuse "Wynona’s Big Brown Beaver" – mais perd malheureusement son batteur dans la foulée. Hélas ! Avec le départ de Tim Alexander, le groupe s’ampute de bien plus qu’un batteur : il s’arrache un bon tiers de son identité.

Primus rentre en hibernation. |

Le reste de l’Amérique vivote doucement sur ses acquis. Du côté de la Californie, deux mini-secousses ont bousculé la faille San Andrea : la première – très anecdotique – s’appelle

Sugar Ray, et s’annonce d’abord par son

Lemonades & Brownies de 95 (une fusion peu raffinée mais sympathique), puis par

Floored (97), album sans génie, limite beauf’, mais dont le single "

Fly" fera lever la truffe au groupe, et l’emmènera par la suite sur des voies plus commerciales… (Un bel euphémisme pour dire qu’il enchaînera

merde sur merde.)

Beaucoup moins lourdingue, beaucoup plus intéressante, la petite troupe de

Cake créé l’émotion en 96, avec un joyau de plaisir brut, l’imparable single "

The Distance" : une fusion racée, nonchalante, classieuse, inconoclaste, dont le son « artisanal » et millimétré déboule sur toutes les ondes avec l’été. Sans que le groupe démérite par ailleurs (

Fushion Nugget vaut son pesant de cacahuètes de A à Z), on peut pourtant parler d’un feu de paille, car la suite (peut-être à cause du départ du guitariste et du bassiste) ne sera pas tout à fait à la hauteur.

Cake : un OVNI au pays des fusionneux |

Dog Eat Dog aura beau sortir le lumineux

Play Games, belle collection de titres ensoleillés et variés (tels "

Isms" ou "

Rocky"), le départ du saxo, qui faisait le son du groupe, marque le début de la fin. Le gentil

Amped sorti en 99 ne sauvera pas nos hardcoreux pasteurisés du split.

Extreme, dépassé par la déferlante grunge et alternative, tente le son cru et l’aigre-doux sur

Wait For The Punchline (1995). Mais, castrés de leur naïveté pop et de leurs élans grandiloquents, les morceaux ennuient. Trop longs, pas assez riches. Le groupe splittouille à la fin de l’année, après avoir fanfaronné « You’ll be gone tomorrow » sur leur single "

Hip Today".

Extreme en 95 : Rock A Bye-Bye |

Idem pour

I Mother Earth, dont le chanteur, après un deuxième album (

Scenery And Fish) en 96, tente de voler de ses propres ailes… et se rétame comme une merde.

I Mother Earth met un peu d’eau dans son vin... puis la jette avec l’eau du bain |

Côté pop, les

Spin Doctors ne renouvellent pas tout à fait l’exploit, ni sur

Turn It Upside Down de 94, ni (après avoir changé de gratteux) sur

You’ve Got To Believe In Something (96). Epic lâche le groupe la même année : split.

Rage Against The Machine non plus, n’aura pas donné de successeur à son colossal premier album. Malgré une poignée d’excellents titres, ni

Evil Empire (96), ni

The Battle Of Los Angeles (99) ne viennent vraiment rivaliser. Les compos sont à l’image des solos : plus simples, moins ludiques, elles tournent en général sur trois idées bouclées ad nauseam. Finies les breaks, les structure et la colère « scénarisée » des premiers morceaux : quelques singles comme "

Bulls On Parade", "Guerilla Radio" ou "Sleep Now In The Fire" viennent bien relever la bête, mais le reste ne mérite pas toujours qu’on s’y arrête. Avant même que ne sorte leur

album de reprises en 2000, et devant la mauvaise volonté croissante d’un Zack De la Rocha, le groupe aura splitté de son propre chef.

RATM : géant aux pieds d’argile. |

Cyco Miko, qui n’aura cessé de cracher son fiel sur les quatre de

Rage, ne pourra pas se frotter les mains bien longtemps : montagne accouchant sans cesse d’une souris, notre colosse empile diatribes sur diatribes avec son

Infectious Grooves et sort

Sarisippius Ark en 93, puis l’excellent

Groove Family Cyco en 94, véritable Bible pour slappeur en herbe et apprenti grooveur. Mais son groupe initial (

Suicidal Tendancies) pâtit plus qu’un peu de la confusion des genres, et finit par tomber en miettes… bientôt suivi par Infectious Grooves, qui sort un ultime

Mas Borracho en 97 (sans Trujillo à la basse, hélas…)

En France, on a senti le vent tourner :

Lofo radicalise le ton sur Peuh ! (et abandonnera quasiment le rap aux albums d’après) ; No One Is Innocent, tenté par le cocktail biomécanique ouvert par l’électro, va se brûler les ailes sur l’album

Utopia ;

Silmarils s’acoquine avec le néo (

Original Karma – 97) puis tombe le masque et sort un pur album de beaufs :

Vegas 76 en 2000 (oui, "Va y avoir du sport", c’est eux). Bref : pas de quoi entonner la marseillaise.

Silmarils : en France, on n’a pas de pétrole. |

Les tenors du genre amortissent un peu mieux la chute : après un

Album Of The Year très bon, mais trop peu consistant, et marquant pour la première fois un « arrêt » dans la réinvention perpétuelle du groupe,

Faith No More décide d’un commun accord d’arrêter les frais, et de se séparer en 98.

(

Mr Bungle, le groupe de Patton, a depuis longtemps pris des voies parallèles à la fusion : après l’opaque et très arty

Disco Volante (95), la perfection pop

California (98) et une grande tournée, chacun part suivre sa voie… et le groupe splitte de fait. Plus de détails ici, l’ai-je déjà dit ??)

La dernière incarnation de Faith No More.

Les

Red Hot, quant à eux, ont réintégré un Frusciante régénéré dans leurs rangs. Véritable born-again, survivant de toutes les drogues dures ou douces, l’homme va pour la deuxième fois redonner du sang neuf à son ancien groupe… qui, avec un excellent

Californication, tourne lentement casaque vers une pop nerveuse et gentiment funkée… bien qu’un peu mièvre à l’occasion.

Les Red Hot saluent le retour du fils prodigue.

Who cares, de toute façon ? C’est l’heure où

Limp Bizkit sort son premier album : avec son DJ, son groove de tous les instants, et l’horripilant rappeur derrière le maïc, il s’agit d’une des pierres essentielles du néo-métal en construction, et donc un pur descendant de la fusion – mais il faudrait un autre topo pour développer… Idem pour le bien nommé

Follow The Leader de

Korn qui, en 97, généralise la formule « rap + neo » ébauchées sur "

Wicked" de

Life Is Peachy. Mais tout cela reste une autre histoire cette page…

Limp Bizkit : pour qui sonne le glas. |

Tandis que les canons noirs du nu-métal tonnent de toutes parts, deux formations seulement vont tirer leur épingle du jeu.

La première, à un niveau très local, reste nos petits frenchies d’

FFF. Revenu de l’encens mystique de

Free For Fever, le groupe sort en effet son album éponyme en 96, et… c’est un large succès sur les ondes françaises. Plus direct, plus frais, « l’album au petit déjeuner » réussit le double exploit d’être incroyablement solide et varié– mais surtout (gros effort de notre ami Marco Prince) de chanter des textes en français élaborés, ludiques, et qui sonnent. Un must-have, donc, illustré par le single "Le Pire Et Le Meilleur", le festif "

Barbès", mais également par des proggeries mystiques à la "

Morphée", ou le reggae-métal noir de "Mauvais Garçon".

Le groupe se ramassera méchamment par la suite en sortant

Vierge (2000), virage pop en plastique qui confond épure et vacuité. Un split tacite s’ensuivra la même année.

Terminons enfin par le rejeton tardif de la vague, et ce qui reste aujourd’hui le dernier « grand » groupe de fusion :

Incubus. Après un album et un EP très funk-branlouille, axé collages, scratchs, et autres Mr Bungleries ("

Fungus Amongus", repris sur le mini "Enjoy Iuncubus" (96)), le groupe envoie le dernier pavé dans la mare du genre :

S.C.I.E.N.C.E., sorti en 97, qui pourrait être le rejeton d’un

Faith No More période

Angel Dust (pour la froideur et l’ébullition d’idées sous azote liquide) et des

Red Hot au top de leur forme (le

groove, l’énergie débridée, l’abondance de slaps…). L’atout principal du combo, loin devant les fantaisies du DJ, la section rythmique en titane renforcé ou cet excellent compositeur de Mike Einziger, c’est bien sûr Brandon « beau gosse » Boyd, dont le timbre de lover doré sur tranche coule à chaque compo un socle de béton.

Incubus : le chant du cygne

Le groupe récidivera avec

Make Yourself en (99), très bon album où les choses se calment d’un cran, mais qui leur vaudra l’explosion médiatique avec – pour changer – un single faisant plus l’exception que la règle : "Drive", imparable et très jolie. Des tendances à la compo pop et au songwriting « ciselé mais bien sage » commencent à fleurir sur ce CD, tendances qui se concrétiseront sur l’indolent

Morning View de 2001. Ainsi, la fusion des belles heures n’aura duré qu’un temps, et (son nouveau DJ demeurant aussi audible qu’une ligne de basse dans un morceau de Dream Theater), le groupe vogue depuis dans les eaux d’un rock alternatif énergique, mais apaisé, et très « trentenaire » dans l’esprit.

Les albums à retenir